50代女性に多い尿漏れは、恥ずかしさや不安だけでなく、尿漏れパッドによるかぶれや蒸れなどの不快感も伴い、気持ちが沈みがちになります。

「誰にも言えない」「我慢するしかない」と抱え込む方も少なくありません。

尿漏れの原因は「骨盤底筋群のゆるみ」が深く関係しています。ヨガを取り入れることで、体をやさしく整えながら骨盤底筋群をきたえ、安心感や前向きな気持ちを取り戻すことができます。小さなセルフケアが快適さと自信へとつながる一歩になるのです。

看護師ライター

看護師ライターこはくさん

本記事では、看護師でありヨガインストラクターでもある筆者が、尿漏れ改善ヨガの効果や注意点、はじめ方を解説します。

50代女性が尿漏れする原因

尿漏れの原因を知る前に、まず尿が出る(排尿)の仕組みを把握しておきましょう。

尿は、腎臓で作られると一時的に膀胱へたまっていきます。膀胱にある程度の尿がたまると、神経を通じて情報が脳に伝わり尿意として認識されます。トイレに行き排尿する環境が整うと、脳から指令が出て膀胱が収縮すると同時に尿道の筋肉がゆるむことで尿が排出されるのです。

排尿の仕組みが正常だと尿漏れはほとんど起きませんが、お腹に力が加わった際に、少し漏れしてしまうことがあります。

こはくさん

たとえば、以下のような場面で少し尿漏れしてしまったことはありませんか?

- 走ったり、ジャンプしたりなど、運動したとき

- 重い荷物を持ったとき

- 大きく笑ったとき

- くしゃみをしたとき

50代になると閉経を迎える女性が多くなり、女性ホルモンの一つである「エストロゲン」の分泌量が減少していきます。女性の尿漏れは、妊娠・出産以外にも、エストロゲンの低下や加齢による筋力の低下が原因とされており、とくに骨盤低筋群という筋肉たちのゆるみが尿漏れにつながっているとされています。[1]

尿漏れ改善には骨盤底筋群がカギ

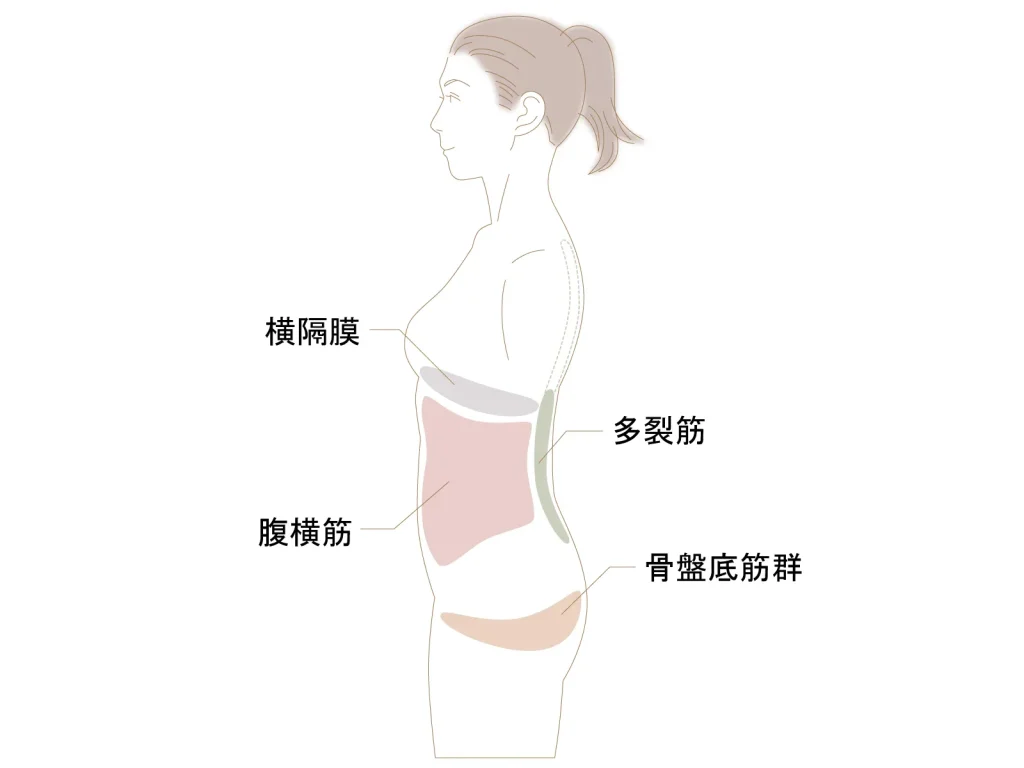

骨盤低筋群とは、骨盤の底部に存在し、膀胱・子宮・直腸などの臓器を下から支える筋肉群の総称です。[2]骨盤底筋群はハンモックのような役割をしていて、臓器を正しい位置で支えながら、排泄をコントロールし、姿勢の安定に貢献する役割を持っています。[2]

50代からの尿漏れ予防ヨガポーズ

尿漏れや骨盤低筋群のゆるみ改善におすすめのヨガポーズを3つ紹介します。

「橋のポーズ」「花輪のポーズ」「猫と牛のポーズ」は、普段着ですぐにできるヨガポーズです。骨盤底筋群をやさしく整えながら、自分の体をいたわり、尿漏れの不安や恥ずかしさを手放せます。

こはくさん

安心と自信を取り戻すきっかけに、今日から少しずつ、あなたもチャレンジしましょう。

橋のポーズ

まずは橋のポーズを紹介します。寝ながらできるポーズのため、起床後などに習慣づけてみましょう。

<橋のポーズのやり方>

①仰向けになり、足を腰幅に開いて両ひざを立てる。かかとは、できるだけお尻の近くに。お尻を少し浮かせ、お尻の下で両手を組む。

②肩とひじを背骨に寄せ、両足親指下で床を押す。

③ひざが外に開かないようにまっすぐ保ちながら、ひざ、太もも、そけい部を前に伸ばすイメージでお尻を浮かせる。

④両足親指下と腕で、さらに床を押し、息を吸いながらお尻を持ち上げ、胸をあごの方へ引く。

⑤肩の外側で床を押し、胸を広げる。

橋のポーズは、骨盤低筋群を意識して動かすことで、尿漏れの予防に役立ちます。背中やおしり、太ももの筋肉を使うため、おしりや太ももの引き締めに効果的です。

こはくさん

さらに、背中を動かし胸を広げることで、気持ち良さも感じられるでしょう。

花輪ポーズ

花輪ポーズは、花冠を頭にのせているイメージで行います。花の中心=自分の軸はど真ん中にあることを意識して行いましょう。

<花輪ポーズのやり方>

①足を肩幅に開いて立ち、足先を45〜90度外側に開く。

②両手は体の横に。股関節から上半身を前に倒し、両手を床につく。

③足裏全体を床につけたまま、おしりを床の方へ下ろしてしゃがむ。

④両手を床から上げて胸の前で手のひらを合わせる。

⑤両ひじで両ひざの内側を押しひざでもひじを押す。

足を広げてしゃがむ動きで、かたくなりやすい股関節まわりの筋肉がほぐれて動かしやすくなります。

こはくさん

内臓を下から支えている大事な筋肉(骨盤底筋群)をきたえることで、骨盤のバランスを整えます。

猫と牛のポーズ

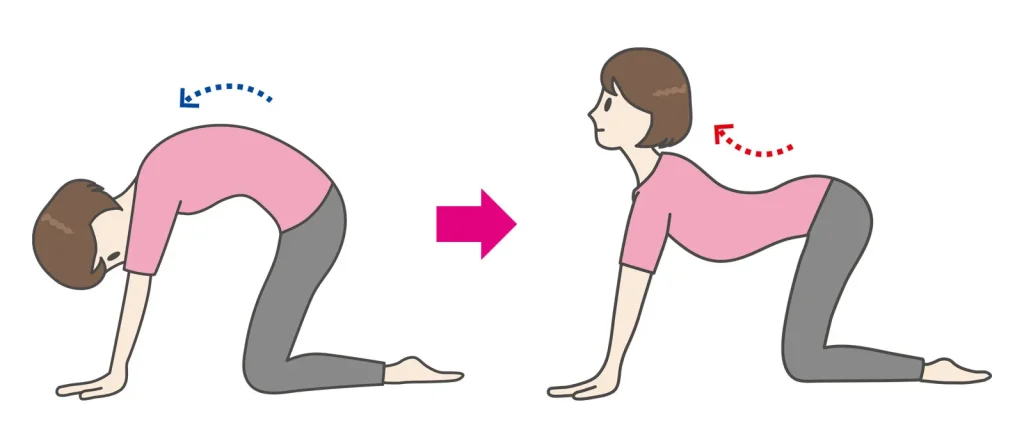

猫と牛のポーズは両手を床につけ、四つん這いの姿勢で行う背中全体を動かすポーズです。

<猫と牛のポーズのやり方>

①足は骨盤幅、両ひざを握りこぶし1個分あけ、肩の真下に手首がくるようにおく。

(このときにひじ内側を少しゆるめてひじがそらないようにしましょう)

②手のひら全体でマットを押さえながら、息を吐きながら背中を丸め、おへそを覗き込む。

③肩甲骨同士が外側に広がっていくようなイメージで、身体を反らすときは息を吸い、胸を前に押し出すようなイメージで首を長く保つことを意識する。

④視線は斜め上に向け、首の後ろ側を圧迫させないように気をつける。

背中や肩の血流が良くなることで、上半身の疲れが取れやすくなり、体のだるさも軽くなります。インナーマッスルを含むお腹や背中の筋肉がきたえられて、体の軸が安定してくるでしょう。さらに、お腹まわりの血流も良くなり、内臓の働きを助ける効果も期待できます。

こはくさん

背骨をしっかり伸ばすのは、普段はなかなかできない動きのため、気持ち良く背骨をほぐせます。

ヨガを習慣化させて尿漏れ対策しよう

尿漏れは「恥ずかしい」「不安」といった気持ちだけでなく、「イライラ」や「悲しい気持ち」にもつながりやすいものです。しかし、尿漏れは特別なことではなく、誰にでも起こる自然な変化です。

原因のひとつには骨盤底筋群がゆるむことがあり、この筋肉は運動できたえることで良くなると医学的にもわかっています[1]。ヨガは体にやさしく、日常生活の中でも続けやすい方法です。

こはくさん

小さな一歩を積み重ねることで、「私はまた快適に過ごせる」「自信を取り戻せる」と感じられるようになり、安心や希望へとつながっていきます。

興味があれば生活の一部にヨガを取り入れてみましょう。あなたに自信を与えてくれるはずです。

看護師ライター:こはくさん

20年以上、看護師として病院や施設、訪問看護に携わり、赤ちゃんから高齢の方まで幅広く寄り添ってきました。今はご自宅という大切な場所で「その人らしい人生」を支えるケアを続けています。ヨガインストラクターとしても活動し、こころとからだをゆるめるセルフケアをお届け。専門性とやさしさを大切に、読んでくださる方にそっと寄り添う文章を綴っています。

コメント