みなさんは、大腸内視鏡検査と聞いてどのようなイメージが浮かびますか?

「怖い」「痛そう」「恥ずかしい」「検査が長くかかりそう」など、マイナスの印象を抱く方も多いのではないでしょうか。

しかし、検査を受けることは「命」を守ることにつながるチャンスでもあるのです。

実際には、内視鏡技術の進歩や鎮静剤の使用により、検査中の辛さや不安は大きく軽減してきています。胃腸の不調や痛みが続くなど、少しでも不安なことがあれば、一度検査を受けてみてはいかがでしょうか。

医療ライター

医療ライター葉月えつこさん

この記事では、検査の必要性や鎮静剤の基礎知識をわかりやすく解説します。

大腸内視鏡検査の必要性

大腸内視鏡検査は、肛門からスコープ(超小型サイズのカメラがついている細長いチューブ)をいれて大腸全体を直接観察する検査です。大腸がんやポリープの発見に役立ちます。

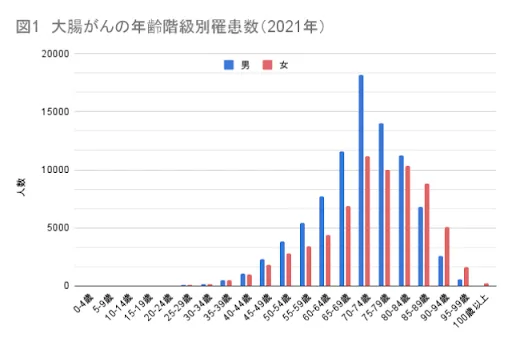

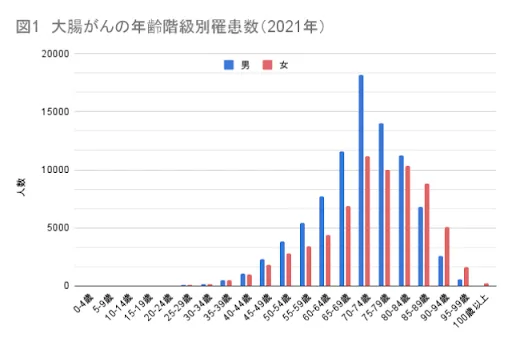

2021年に大腸がんと診断された人は、男性8万6271人・女性6万8314人、合計15万4585人でがんの中では1位[1]。また、死亡者数は、2023年には合計5万3131人となり、がんの中では肺がんに次いで2番目に多いと報告されています。[2]

初期の大腸がんは、自覚症状がほとんどありません。[3]

葉月えつこさん

早めに大腸がんに気付くためには、定期的ながん検診を受け、要精密検査となった際には医療機関の指示にしたがって大腸内視鏡検査を受けることが重要となります。

大腸内視鏡検査を受けるタイミングと症状

厚生労働省では、40歳以上を対象に定期的な大腸がん検診(便潜血検査)をすすめています。[4]

図1からわかるように、大腸がんと診断された人(罹患数)は40歳以上から徐々に増え、50歳代から急増しています。

葉月えつこさん

症状が無くても、40歳から検診を受けることが望ましいです。

さらに、以下のような症状やリスクがある場合も、早めの検査をおすすめします。[6]

- 血が混じった便

- 便通異常(便秘・下痢、便が細くなる)

- 便が残る感覚

- 持続するお腹の痛みや張り

- 原因不明の体重減少

- 貧血

- 便潜血検査で陽性

- 家族に大腸がんの既往

大腸内視鏡検査のイメージと実際

「検査を受けた方がいいことはわかっているけど、何をされるかわからないから不安」「痛そうだけど実際はどうなの?」「恥ずかしい」など、検査に対する疑問や不安を感じている人は多いのではないでしょうか。

葉月えつこさん

ここでは、大腸内視鏡検査に関するマイナスイメージの原因を整理し、実際どのような工夫や対応が行われているのか解説します。

「痛そう」なイメージへの配慮

大腸内視鏡検査での「痛み」は、腸内に空気を送ったときや、腸の曲がり角に沿ってスコープが通過するときに感じやすいです。[7][8]

現在は、空気の代わりに二酸化炭素(CO2)を使うことでお腹の張りを早く解消し、痛みや不快感が和らぐように工夫している病院が増えています。[8]

葉月えつこさん

また、必要に応じて鎮静剤を併用して、痛みや不快感を和らげる方法もあります。

「恥ずかしそう」なイメージへの配慮

検査時は、お尻の部分だけにスリットが入った専用パンツに履き替えるため、お尻全体がみえるわけではありません。

葉月えつこさん

バスタオルなどで身体を覆ったり、露出を少なくしたりと、プライバシーに十分配慮しています。

「検査が長そう」なイメージへの配慮

検査の流れがわからず、「どのくらい時間がかかるの?」と不安に感じる方は多いでしょう。

筆者が多くの患者さんに対応してきた経験上、個人差はありますが、スコープをいれている時間は20〜30分程度が目安です。

葉月えつこさん

処置をする場合はもう少し時間を要しますので、気になるときは事前に担当の医師や看護師にご確認ください。

鎮静剤について

鎮静剤と聞くと「副作用は大丈夫?」「本当に痛みは和らぐの?」と不安に感じる方は少なくありません。検査で鎮静剤を希望する場合は必ず医師から鎮静剤の効果やリスクについて説明を受け、同意のうえで検査を進めていきます。

葉月えつこさん

しかし、書類を見ただけでは不安が残る方もいるのではないでしょうか。

ここでは鎮静剤の効果や副作用、安全対策について解説していきます。

鎮静の目的

内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン(第2版)では、鎮静剤について、次のように解説しています。

“患者側の観点では,鎮静によって経肛門的内視鏡に伴う苦痛・不安の軽減,患者満足度の向上や,再検査の希望率が高いことが示されている”

つまり、鎮静剤を使うことで、大腸内視鏡検査に伴う不安や痛みが和らぎ、リラックスした状態で検査を受けられます。さらに、検査へのハードルが下がり、次回も受けてみようと前向きになれるということです。

また、内視鏡検査における理想的な鎮静レベル(鎮静剤の強さ)としては、以下の「中等度鎮静(意識下鎮静)」が適切とされています。

“通常内視鏡検査における妥当な鎮静レベルは中等度鎮静(意識下鎮静),すなわち『問いかけまたは触覚刺激に対して意図して反応でき,呼吸循環機能と気道防御反射は維持されている状態』である.”

つまり、完全に眠ってしまう状態ではなく、声をかけたり身体を軽く揺らしたりすると反応できる程度の浅い眠りが理想的な鎮静レベルです。

葉月えつこさん

呼吸や血圧は安定しており、リラックスした状態で安全を保ちながら内視鏡検査を受けられます。

鎮静剤の種類と関連薬剤

大腸内視鏡検査で使用される薬剤には、鎮静剤・鎮痛剤・鎮痙剤などがあり、検査中の苦痛の緩和や不安軽減のために必要に応じて組み合わせて使用します。

| おもな薬剤 | 効果 | 特徴・補足 | |

| 鎮静剤[10] | ミダゾラム、ジアゼパムなど | 不安や緊張を和らげる | 使用できない方:重症筋無力症、急性閉塞隅角緑内障[10] |

| 鎮痛剤[10] | ペンタゾシン、フェンタニル、ペチジン塩酸塩など | 検査に伴う痛みを軽くする | 必要に応じ鎮静剤と併用 |

| 鎮痙剤[11] | ブスコパン、グルカゴン | 腸の動きを抑え検査しやすくする | 使用できない方:心臓の病気、緑内障、前立腺肥大、褐色細胞腫など[11] |

鎮静剤のメリット・デメリットと安全対策

鎮静剤には、以下のようなメリットやデメリットがあります。

メリット[10]

- 検査の苦痛が軽減する

- 精神的な不安が和らぐ

- 安静が維持できる

- 次回の検査への抵抗が少なくなる

デメリット[10]

- 意識が予想以上に低下する

- 呼吸が抑制され、身体の中の酸素量が減る

- 血圧が低下する

- 検査前後の記憶が低下あるいは消失することがある

- アレルギー症状が出ることがある

葉月えつこさん

上記のデメリットは誰にでも起こるわけではなく、ほとんどが問題なく終わります。

検査中、医師や看護師は安全に検査が進むようにさまざまな対策をしています。

| 安全対策の例[7][10] | 具体的な内容 |

| 全身状態の観察 | 看護師が患者さんのそばで状態やモニターを常にチェック |

| モニター管理 | 呼吸・酸素飽和度・血圧・心拍をチェック |

| 救急カートの準備 | 緊急時に対応できるよう準備 |

| 拮抗薬の準備 | 鎮静剤の影響が強く出たときに対応 |

状態に応じて、医師の判断で鎮静剤の量も調整します。過度に心配する必要はありません。

葉月えつこさん

鎮静剤について気になることがあれば、医師や看護師にご相談ください。

鎮静剤に注意が必要なケース

通院中の方は、鎮静剤が使えない場合や注意しながら使う場合があります。

葉月えつこさん

とくに、以下に当てはまる方は必ず医師に伝え、相談のうえご検討ください。[10]

- 急性閉塞隅角緑内障や重症性無力症の方

- 65歳以上の方

- 肝・腎機能障害のある方

- 呼吸器疾患をお持ちの方

大腸内視鏡検査後に気をつけること

大腸内視鏡検査で鎮静剤を使用した方は、ふらつきや眠気が残ることがあるため1〜2時間は病院のベッドで安静にします。また、検査当日は以下の点に注意しましょう。

- 車・バイク・自転車の運転はしない

- 飲酒はしない(酔いがまわりやすく気分が悪くなるため)

- 帰宅後は安静に過ごし、無理な運動は避ける

ポリープや組織を取った方は、食事や日常生活に注意する必要があります。

葉月えつこさん

詳しい内容は、検査後の説明や医療機関のパンフレットをご確認ください。

大腸内視鏡検査を迷っているあなたへ

この記事を読んで、不安は和らぎましたか?

葉月えつこさん

気になる症状がある方、年齢的にそろそろ検査を受けようかなと考えている方は、この機会にぜひ検討してみてください。

これからの人生が、健やかで充実したものになることを願っています。

【参照】

[1]政府統計の総合窓口(e-Stat)>統計データを探す>ファイル>罹患数・率>年次>2021年>21-A-5大腸(結腸・直腸)C18-C20>EXCEL

[3]独立行政法人 国立病院機構 福岡東医療センター>病院案内>当院のがん診療>がんの治療法(疾患別)>大腸がんの治療

[4]厚生労働省>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>がん対策情報>がん検診

[5]政府統計の総合窓口(e-Stat)>統計データを探す>ファイル>全国がん登録罹患数・率/2021年>2-A/年齢階級別罹患数:部位別、性別>Excel>大腸(結腸・直腸)

[6]独立行政法人国立病院機構四国がんセンター>がんを知る>「病名」で検索する>大腸がん>大腸がんについて

[7]2023年,医学図書出版,日本内視鏡学会 消化器内視鏡技師制度委員会(監修),赤松泰次(編集)ほか,消化器内視鏡技師のためのハンドブック 改訂第8版,p39,p47-52,p124-126,p382

[8]独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター>診療科のご案内>消化器科>当科の内視鏡検査・治療の特徴>苦痛の少ない内視鏡検査とは・・・

[10]後藤田卓志,赤松拓司ほか,内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン,日本消化器内視鏡学会雑誌,2020年,62巻9号,p1635-1681

[11]2023年,医学図書出版,日本内視鏡学会 消化器内視鏡技師制度委員会(監修),赤松泰次(編集)ほか,消化器内視鏡技師のためのハンドブック 改訂第8版,p48a)鎮痙剤①ブスコパンⅱ副作用と禁忌②グルカゴンⅱ副作用と禁忌

【引用】

[9]後藤田卓志,赤松拓司ほか,内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン,日本消化器内視鏡学会雑誌,2020年,62巻9号,p1642,p1662

医療ライター:葉月えつこさん

看護師歴20年以上。終末期の看護から集中治療室や外来まで幅広い分野で実務経験を積み、教育担当として研修講師や研究にも携わってきました。現在は内視鏡や放射線科、救急外来で勤務しながら医療ライターとして活動中です。

豊富な臨床経験を活かし、信頼性の高い情報を丁寧にリサーチしながら、読者に寄り添ったわかりやすい記事執筆を心がけています

コメント